がら紡糸とは?

「がら紡糸」とは、「がら紡機(がらぼうき)」で紡がれた糸の事。

原材料は一般の綿糸を作る際、綿の繊維の流れを整えるためにくしでとく時に出る、繊維が短か過ぎて使えない綿を集めた「落ち綿」というもの。

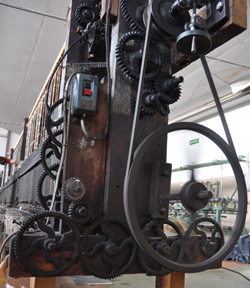

その「落ち綿」を「がら紡機」という昔ながらの機械で、糸の張力と重力を使いゆっくりと巻き取り、紡ぎます。 (ガラガラと稼働中に音がした事から「がら紡機」なのだとか…)

短い繊維がたくさん集まってできた縒り(より…糸のねじれのこと)の甘い糸なので、 細かい繊維が抜け落ちながらお肌にあたり、お肌に負担をかけません。

戦後効率化がすすめられ、今は数件のがら紡糸製造工場のみが稼働している状況です。

がら紡糸のつくり方

-

1. まず落ち綿をほぐして綿の固まりをやわらかくし、均一な厚さにしたものを棒状に巻いた「よりこ」をつくります。

-

2. よりこをがら紡機のブリキでできている筒に詰めます。

-

3. その筒を、歯車がたくさんついている機械でガラガラと回します。

-

4. ブリキの筒の上には紡がれた糸が巻いてあるコマも回っています。

-

5. 『4』から糸の端を引き出して、回っている棒状の原綿にくっつけると繋がり、上の回っているコマに引っ張られて、糸が紡がれていきます。

-

6. 糸の太さは重りを使って調節しています。細くしたい場合は、筒の回転をしやすくするために根元側に重りを移動し、負荷を軽くして筒をいっぱい回します。

-

7. このようにして、独特の風合いをもった「がら紡糸」はつむがれていきます。